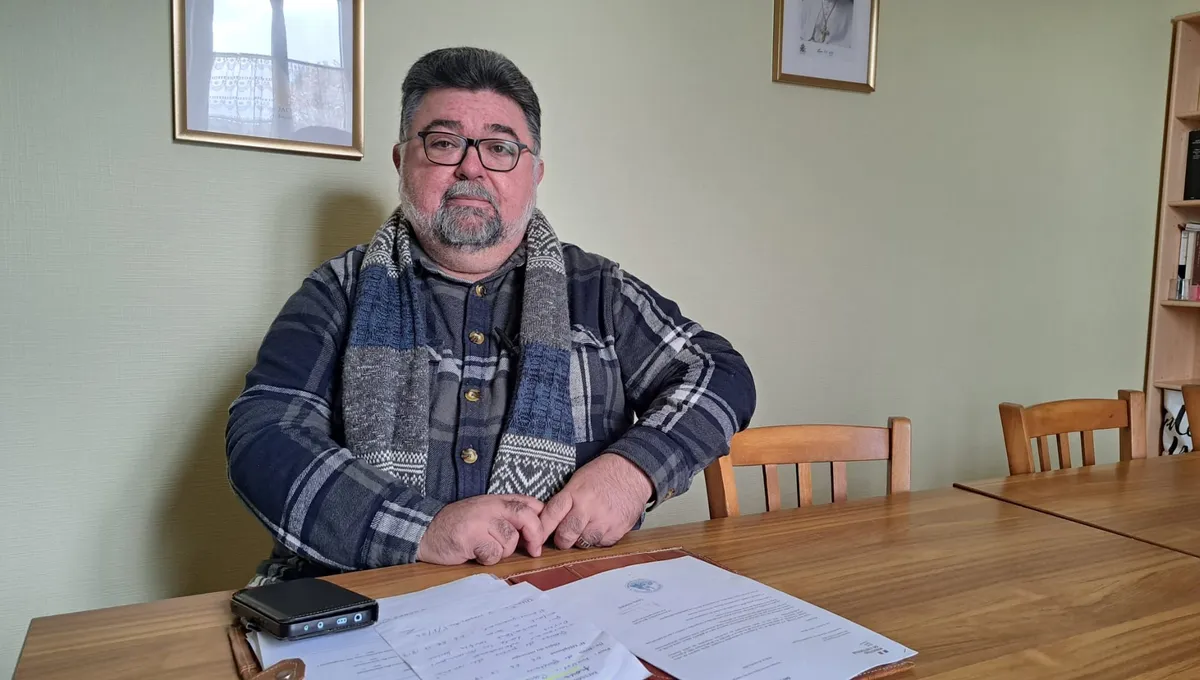

Depuis dix ans, le père Rafael Serrano vit en Vendée, officie dans onze clochers et affirme : « Je suis ici et je veux rester ici. J’aime la France ! ». Pourtant, le 20 octobre 2025, ce prêtre de 62 ans, né au Venezuela, apprend que sa naturalisation est refusée. Motif : ses revenus seraient trop faibles — une décision administrative qui heurte les paroissiens et laisse planer l’image d’un État inflexible avec les intégrés, mais poreux et débordé sur d’autres fronts.

Les faits sont simples : chaque année, le père Serrano renouvelle un titre de séjour coûteux — « Les premiers, je payais 277 euros. Les deux derniers, c’est 225 euros » — tandis qu’il sert la paroisse en continu depuis 2016 et a été embauché par le diocèse en 2022. Son salaire mensuel de 680 euros, selon lui, « ça me suffit largement ! » puisqu’il est logé et couvert. Il a même « prévu d’être enterré en France ». En octobre, il reçoit le refus : « Les trois premiers jours, je ne revenais pas… Maintenant, je trouve que c’est même honteux ! ».

Les paroissiens dénoncent une incompréhension totale du statut religieux et lancent une pétition, déjà à plus de 1 000 signatures en quatre jours. Serrano a pourtant passé avec succès l’entretien d’intégration : « J’ai bien répondu, j’avais bien étudié ». Les fidèles écrivent aux élus locaux, jugeant l’homme parfaitement intégré. Certains redoutent que l’État applique un zèle bureaucratique à ceux qui respectent les règles, alors que d’autres situations bien plus problématiques ne suscitent pas la même fermeté.

Enfin, face à ce refus qu’il dit ne pas comprendre, le père Serrano se prépare à un recours devant le tribunal administratif : un sentiment d’abandon persiste, celui d’un homme qui ne demande ni aide, ni privilège, et qui dit simplement : « Je suis ici et je veux rester ici. J’aime la France ! ».